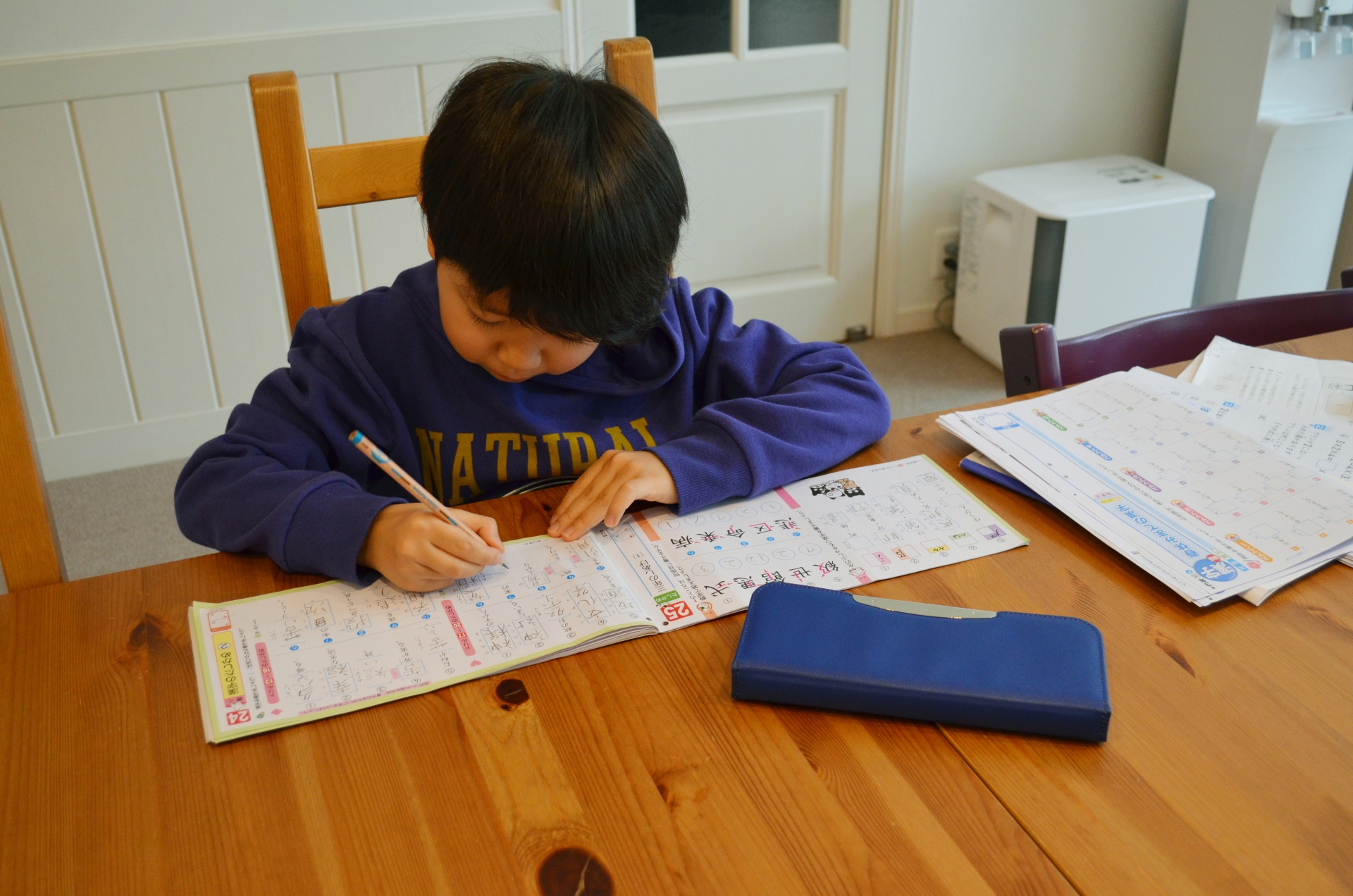

夏休みになると親子でどうしようと悩むのが山ほど出される宿題と、自由研究ではないでしょうか。

特に自分でテーマを設定して挑まなくてはならない自由研究はそのテーマを決めるだけでも一苦労なのに、更にやる事によってはある程度の時間が必要で、それをまとめるための時間も必要になります。

自由研究のテーマが決まったら、どのようにまとめるかという事を考えなくてはなりませんが、大抵は実験や観察の結果をノートなどに記載します。

一生懸命自由研究をしたら、読みやすくノートをまとめるための自由研究ノートの選び方や何を書くのかという事をご紹介します。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

女子中高生なら一度は憧れる、試してみたい可愛いノートの書き方

授業を聞きながらこなさなくてはならないのがノートを取るという作業ですが、後から見直した時に自分のノー...

-

【方眼ノート】自由度の高いノートを活用して勉強を効率化しよう

学校などで推奨されるのは横に罫線の入ったノートが多いのですが、方眼ノートを使った事はありますか。...

スポンサーリンク

そもそも自由研究ノートには何を書いたら良いのか

夏休みには学校からたくさんの宿題を出されるので遊びもしながらそれをこなすだけでも大変なのですが、自由研究のテーマを考えるのも大変な事です。

自由研究は工作を作ったり絵を描いたりという事の他にも自分で調べたことをまとめても良いという事なのですが、調べたことをまとめる、というのは具体的にはどのような事なのかを確認してから挑みましょう。

自由研究ノートの構成の仕方

自由研究ノートには自分が興味関心を持って調べたことを書くのですが、書く事は研究した事やその結果だけではありません。

なぜそのテーマで研究してみようと思ったか、研究をしてみてどういう事が分かったのかなど、過程もしっかりと書きます。

何を研究するのかというテーマをはっきりさせ、なぜこのテーマを選んだのかをしっかり書きます。

その後で研究についてまとめます。

何かを観察する研究の時には日々の変化を図を使って細かく書き記します。

研究については、具体的にどのような道具を使ったのか何を材料としたのかなどと言った研究のやり方についてや、その研究によって何が分かったのか、自分が知りたい事については分かったのかという事も交えて書いていきます。

研究の結果にちての感想も大切で、ただ感想を書くだけではなく、この研究が今後自分にとってどのように活かされるのかという事も書くと更に良いでしょう。

それから忘れてはいけないのが、参考にした文献などがあった場合や、研究した場所、場所を提供してくれた人など研究に対して協力してくれた人も書きましょう。

自由研究に使うノートの選び方

自由研究ノートと言うくらいですからノートが必要と考えますが、必ずしもノートである必要はありません。

子供の年齢や調べたい事を考えてやりやすい適切な物を選びましょう。

ノート以外でもOK!自由研究ノートとして使える物

まだ低学年の子供ですと、小さくてページがたくさんあるノートを使うと最初の数ページしか使えないまま自由研究が終わってしまう事もあります。

子供によくある、ペンで何かを書いている時に間違えてしまったなどという時にも画用紙なら間違ったページを別の新しい紙で作りなおす事ができるので作りやすいというのも魅力です。

成長に合わせて、写真や文献の切り抜きを多用する自由研究ならアルバムを使ったり、スクラップブックやスケッチブックのような自由に研究を表現できるものを使用しても良いでしょう。

地図のような一目で何かを伝えたい時や、新聞形式でまとめたい時には模造紙を使う事で表現の幅や他人に伝える時の見やすくなり、たくさんの人の目に留まるように研究を発表する事ができます。

ただし、模造紙はとても大きな紙ですから、上手にまとめる事とある程度の情報量が無ければ見た目にも寂しくなってしまいますから、研究のテーマによって何にまとめるかはよく考えた方が良いです。

ノートは自由研究の中身も大切だけど表紙の作り方も工夫しよう

自由研究ノートは研究の内容やどのようにまとめるかという事が一番大切ですが、忘れてはいけないのが表紙です。

人目を引く表紙を作ろう

表紙は、それを読む人に何が書かれているかを伝える場所であり、興味を持ってもらうのに大切なページです。

自由研究のテーマは人それぞれ異なるもので興味のある事も同様です。

同じことに興味関心のある人なら、喜んで見てくれるでしょうが、そうではない人にも興味を持ってもらうにはどうしたらいいかという事を考えながら表紙を作る事が大切です。

書店に並んでいる本や雑誌などの表紙を参考にしながら、人々の興味をそそるような表紙のレイアウトを考えましょう。

ノートの顔とも呼べる表紙には、誰が作ったものなのか、どんなテーマでそれを研究するために何をしたのかを短い言葉で伝えるようにアピールする事を念頭に置いて作ってみましょう。

色の配色を考えたり、研究に合わせたテイストの表紙にしてみるなど、身近にあるものを使って人目を引く表紙はどのようなものかを考えて自分の研究の成果を発表してください。

低学年向け自由研究ノートのテーマの考え方

自由研究のテーマは学校から指定が無い事が多いので、明確にこれという事が決まっていないと、テーマ探しに苦労します。

低学年なら自然観察系がおすすめ

身近にあるもので、低学年の子供が学校で習った事を活かしてできる自由研究なら、自然観察をするようなテーマの研究がおすすめです。

自然観察なら、観察日記と言う形でノートにまとめる事もできますし、イラストを付けながら画用紙などにまとめる事もできますので、まとめ方も工夫する事ができます。

日々の観察などは子供だけでもできますが、最後にまとめる段階にはやはり大人の監修が必要です。

低学年だから何でも良いわけではなく、これを機にこの先レポートを書く時などに必ず役に立つはずですので、第一項で紹介した自由研究をまとめる時の基本を元に、研究をまとめてみましょう。

自由研究をまとめる時、何を書くのかという事の他に低学年のうちは結果と感想がごちゃごちゃになってしまいがちです。

研究の結果を明確に書く事や、結果と感想は違うという事を教えてあげてください。

高学年の自由研究ノートには習った事を詰め込もう

学年が進むと学校でも色々な事を習っていますので、そうしたものを最大限に活かして研究結果をまとめるとよいでしょう。

学校で習った事を発展させよう

学年が進むと、低学年のうちにはなかった理科や社会といった科目が増えたり、数字を元にグラフを作ってまとめる事もできるようになっています。

学校で習った事を元に研究する事を発展させたり、まとめたりすると習った事に対する理解が更に深まります。

高学年の自由研究をまとめる時には、より詳細な事を書いたり考察したりするようになったり、調べているうちにもっと深くまで調べるという事も考えられますから、大きすぎる画用紙や模造紙と言った媒体ではまとめられない可能性があります。

どうしても大きな紙を使いたい時には、大きな紙とノートを合わせるなどと言った合わせ技を使う事もおすすめです。

算数の時間に習った棒グラフや円グラフ、折れ線グラフなどを駆使しながら、他人の興味関心を引くわかりやすくまとめると良いでしょう。